1258年,忽必烈的兄弟旭烈兀率领蒙古大军包围了阿拨斯王朝的首都巴格达,蒙古人的骑兵和弓箭被12英尺厚的城墙所阻挡。

阿波斯王朝(The Abbasid)在中国旧称“黑衣大食”,创建于安史之乱前的公元750年,并在一年后跟唐帝国激战于中亚怛罗斯。这个强悍的王朝延续了500年的国祚,代表了阿拉伯的黄金时代,首都巴格达更是人稠物穰,学者云集,财富鼎盛,人口高达120万。

兵临巴格达城下的不光有蒙古人,还有突厥人、波斯人、信奉基督的亚美尼亚人和格鲁吉亚人、安条克公国的十字军,以及1000名东方炮兵专家。最终,在工程师的弩炮和早期铁管火炮的攻击下,巴格达的城门在三周内轰然倒塌,末代哈里发Al-Mustasim投降。

此后便是无情的屠城。据记载,无数清真寺、宫殿、医院和学校被摧毁,数十万人死去,全市的36所图书馆被付之一炬,书籍被扔进了底格里斯河——据说因为扔的太多,以至于河水被染成了墨水颜色长达六个月。而哈里发则被裹在地毯里,由蒙古骑兵践踏碾死。

旭烈兀围攻巴格达(插画),1258年

蒙古的崛起和巴格达的陷落是西方史学界研究烂了的课题,也是欧美人骨子里那种“东方恐惧”的来源之一。而在去年,这段历史又双叒叕被翻了出来——美国评论家大卫·戈德曼在接受《世界周刊》采访时[1],把如今中国对美国的挑战,比作蒙古对巴格达的征服。

这种暗藏“黄祸论”的观点其实漏洞百出,把蒙古西征套在中国头上是一种很勉强的生硬叙事,蒙古人的扩张是一种游牧文化,从来都跟儒家体系的主流绝缘。而戈德曼在采访中也不得不承认:“除了维护领土完整之外,他们(中国人)对其他东西没有任何兴趣。”

不过大卫·戈德曼引发东西方媒体热议的一个点在于,他把华为比作轰破巴格达城墙的东方工程师部队。

在戈德曼眼里,华为是“长枪的枪尖”,是席卷西方的先锋。而华为五万外籍员工更让他联想到围攻巴格达的多民族军队,他认为华为像蒙古人一样,先击垮对手,然后再招纳对方人才,为己所用。因此他声称:“华为没有很强的中国属性,反而更具有帝国性。”

跟国内其他大型商业集团相比,华为的确可能更符合人们惯常认知中帝国的形象:辽阔的疆域、频繁的扩张、庞大的外籍军团、全球资源调配,对外四处征伐,对内强势铁腕,而执掌帝国的是一位如凯撒般威望空前的领袖。这在中国商业史上是独一无二的。

而在华为内部,既有IBM和Mercer设计的现代管理系统,也有“牺牲是军人的最高付出,胜利是军人的最大奉献”这种挂在墙上的标语[9];高管们既能在卢浮宫用流畅的英文介绍最新机型,也能在内部论坛里熟练地使用“攻山头”“前线后方”“到农村去”这种革命词汇。

西方人没见过这样的公司。《下一个倒下的会不会是华为》中评价说,“这是中国式的密码传承,西方公司永远弄不懂,弄懂了也无法推行。”但搞不清楚的又何止是西方?中国人自己有时候也无法理解华为,在社交媒体上,关于华为的讨论时常陷入分歧和争议。

华为身上到底是具有中国性、美国性,还是帝国性?这是一切问题的起点。

01. 内核:自我驱动的技术战军团

华为身上有着鲜明的美国性,即使在被围追堵截的日子里,任正非也不忘反复强调:“华为一直是比较崇拜美国的。”

1997年,任正非去美国考察了四家高科技公司,尤其是IBM,洋气又高效的管理模式给任正非洗了脑。回国后任正非发表了一篇文章,名字简单粗暴,叫《我们向美国人民学习什么》。这种标题的文章要是晚20年发,恐怕会被“太平洋不加盖”这种评论给淹没。

第二年,50多位西装革履的IBM顾问空降华为,来手把手指导改革。前后花了20亿人民币和两年时间后,华为把产品上市时间缩短40%~60%,浪费减少50%~80%,生产力提高25%~30%。尝到资本主义甜头之后,供应链、市场、财务等项目陆续启动。

通过向西方最顶尖的公司学习,华为的组织架构和管理模式早已是世界500强的级别。一家英国客户这样评价华为[4]:华为是一家中国的美国公司。

但外国人还是太naive,不知道“中学为体,西学为用”这句话已经被中国企业家倒背如流。任正非的经历,注定了华为不可能止步于“美国化”,无论裹上多少层西方外衣,这家公司价值观始终一如任正非的讲话那般充满革命气息:忠诚,奋斗,个人利益服从集体。

为了保证忠诚、奋斗和服从,华为在营造“狼性文化”的同时,必须要设计出一套制度来让员工“发自肺腑”地认同它的价值观,否则就会陷入“领导画大饼,员工翻白眼”的窠臼。这套制度,就是后来华为有别于其他公司的最大标签:人力资源和价值分配制度。

成立之初的1990年,本着“有福同享”的朴素思维,任正非用每股1元的价格让员工参股,股票的分红非常高,长期维持在25%-50%之间,最高时甚至超过100%,打败一切理财产品。很多员工上午拿到工资,下午就去财务那里排队,争相去交股权认购款。

每股1元的价格,一直持续到2001年。这让华为从90年代末开始,便长期雄踞中国民营企业个人所得税纳税排行榜的第1名。

2011年,华为将下属公司华为电气以65亿元的价格卖给艾默生,在清理员工股权时,华为最初提出以1:1的方式(每股1块钱)回购,但华为电气员工显然不甘心放弃这么一颗摇钱树,提出要1:7回购(每股7块钱),最终双方妥协,以1:4的比例分四年兑现。

这次事件引起了任正非的反思,紧接而来的“华为的冬天”,再度促使他启动股权改革,华为2001年后便不再派发每股1元的股票,员工持股改为虚拟受限股,没有所有权和表决权。老员工的股票也逐渐转化为期股,不再有稳定的分红,兑现的周期也被大幅拉长。

在当时的环境下,华为这种搞法不乏违规,甚至违法。“虚拟受限股”游走在灰色地带,曾被友商举报非法集资,一度被搞成“姓资姓社”问题闹到了北京。后来朱镕基赴深圳考察,用“三个特殊”来定了个调:虚拟受限股是特殊年代下,因特殊原因的特殊妥协[14]。

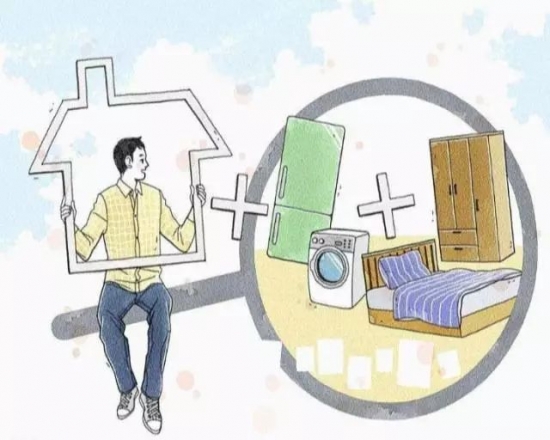

但即使认购价不再是1块钱,华为的“虚拟受限股”也意味着巨大的财富,老员工之间逐渐有了“买房靠分红,工资算零花”的说法。而受损失的其实是不断给出股权的任正非,2000年底任正非的股权单独剥离出持股工会,只剩下1个多点(真实持股数量未知)。

2008年,华为进一步补漏,提出了“饱和配股”,规定每个级别的员工持股达到上限后就不再参与新的配股。2013年,又推出TUP计划,每年给员工配一定数量的期权,与虚拟受限股享有同等权利。随着时间推移,虚拟股不断被稀释,“老员工”又不得不继续奋斗。

而在2008年,新出台的《劳动合同法》规定企业不能解聘工作超过10年的员工。任正非决定开展新一轮集体大辞职,要求所有工作超过8年的员工上交一份辞职报告。接着有两种选择:将过往工龄清零,签新的劳动协议;或者带着补偿金离开华为。

集体大辞职在日后成为华为内部不成文的规定,工龄达到一定标准后,合乎标准的员工会重新签一份新合同,丧失“奋斗精神”的员工会逐渐离开队伍(当然,会给予相当丰厚的补偿)。华为还趁这个机会调整了工号顺序,以刨除由工号大小带来的阶层划分。

这给华为带来了持续的争议,但的确能调动战斗力。正如任正非对华为的精准描述:华为是一个由货币资本和劳动资本共同构成的价值创造和价值的分配体系。

这让人想起了商鞅对秦的改造:将大量产业国有化,紧抓利益分配的权力,借以充分动员全社会,让所有人都围绕“农耕和战争”两项任务来工作,同时大刀向既得利益集团头上砍去,废除世袭制,将阶级跨越的途径唯一化,只有赢得军功才能实现阶级跃迁。

种种措施最终把秦国改造成一个农战国家,巅峰时秦国有8%-20%的人口都是军队,而其他人口都是提供军需和粮食的后勤力量。而东部六国自身都是社会属性相当重的国家,在面对这样战争机器的时候毫无胜算,这其实是白起王翦战无不胜的大背景[15]。

如果士兵们赚了太多的钱,就没有动力应对下一场战争;士兵们没赚够钱,就没有耐心等待下一场战争降临。华为的管理层为利润的分配殚精竭虑,他们为员工开出高于市场的薪资和期权,又要时刻警惕员工的财富积累的太快,以至于丧失了“艰苦奋斗精神”。

在2012年的采访中,华为轮值CEO徐直军透露:公司会有意控制利润,不能太高也不能太低。“自从前年分了2.98元之后,家属天天就想着2.98元,去年分了1.46元,家属就有意见。”他说华为不希望通过上市让员工一夜暴富[10],“不能上完市,大家都不干活了。”

一系列持续至今的制度变革把华为变成了一个自我驱动的科技战争军团,也塑造了华为超然于中国性和美国性之外的特性——巧妙的制度设计让员工的战斗力有增无减,他们永远活在危机和忧患意识里,无法停下增长的脚步——扩张没有极限,征伐永不停歇。

华为内部刊物记录了很多奋斗故事:在孟买恐袭时坚守岗位、在阿尔及利亚地震时开拓市场、在埃博拉肆虐时签订大单……光靠铁腕管理和洗脑画饼,员工很难几十年如一日这样奋斗。不少公司痴迷于华为“狼性文化”,却往往在战利品分配上不慷不慨,最终适得其反。

旁观者可以指责批判,但拿到丰厚战利品的士兵从不抱怨,这就是一个自我驱动的征战集团的核心特征。

02. 边界:华为的红旗能够插多远?

一个自我驱动的强大军团,什么情况下会放缓或暂停征服的脚步?一是遭遇了对手的反制,二是遭遇到了扩张的边界。

外部反制其实是迟早要来的。改革开放后,西方一直认为中国是廉价商品的制造中心,比如衣服、鞋子和组装电脑。但华为却让西方看到了一个完全不同的故事:中国人完全有能力向全球出售“深度技术”,比如作为通信基础设施的5G网络,这引发了西方的警惕。

上一次让某些西方人对一门“技术”产生恐惧心里,恐怕还要追溯到1453年围攻君士坦丁堡的乌尔班巨炮。在那一年,21岁的奥斯曼苏丹携带69门巨大的火炮,在50多天里向狄奥多西城墙轰击了5000多枚680公斤的石弹,最终攻破这座1000多年未陷落的城市。

君士坦丁堡的陷落让西方感到了震惊和恐惧,它不仅让欧洲失去了屏障,还严重挫伤了基督教世界的各种自信,更是被称为古典世界的悲剧性终结,是“荷马和柏拉图的第二次死亡”。在《人类群星闪耀时》里,茨威格把它列为14个影响人类文明的瞬间之一。

奥斯曼帝国围君士坦丁堡,1453年

在不少观察家眼里,5G就是乌尔班的巨炮,它能将西方固守千年的优越感轰得粉碎。

如何处理跟西方的关系,是中国自晚清以来苦思的一个大课题。华为出海之后,一向是谨慎且低调,“因地制宜”。比如2004年打击李一男的港湾网络,华为手段雷霆凶悍,而在同期与思科的官司里,华为又向美国人展现出了一副谨遵商业规则的成熟形象。

但与思科的官司之后,华为几乎每年都会遭遇美国政府和媒体的攻击,比如“与解放军有密切联系”、“知识产权纠纷”、“威胁美国国家安全”这种罪名。“华为有中国政府财政支持”的论调便来自思科CEO约翰·钱伯斯(JohnChambers)在欧洲某场峰会上的演讲。

任正非试图通过跟西方对话,消除这种敌意。他曾多次把5G比作高速公路——上面跑什么车不是华为决定的。在墨西哥,华为对当地政府说,“你们的宽带网络让我们来建,你们可以开展电子商务和金融支付,我们提供配套物流和融资方案,让你们融入世界市场。”

但这恰恰是西方世界所不理解的,过去几十年里,西方公司扮演着修桥筑路的角色,华为的崛起让他们感到难以适应,因为华为有着迥然相异的体系与价值观,和这些曾经的霸主格格不入。美国不害怕中国成为商业强国,却担心中国变成一个技术强国。

毕竟在他们眼里,乌尔班巨炮这种先进事务,应该归属于西方阵营,一旦让东方的异族掌握了就会带来无尽的噩梦。这是一种根深蒂固的偏见。

除了外部的反制,扩张的边界也是需要华为重点考虑的事情。在过去的三十多年,华为似乎没有边界:从固话领域逆袭居上,到无线领域攻城拔寨,然后从通信设备攻入企业网,再杀入万亿规模的手机市场,华为的技术军团从胜利走向胜利,兑现了丰厚的利润。

徐直军曾在采访中骄傲的表示,“挖我们一位中高级主管很难,因为待遇你是开不起的。工资你可以给得高一点,但没有股权,我们公司要求离开的人就得退股。”这套分配体系是华为成功的核心,但它运转的前提是疆域可以不断的扩张,不断地获得新的战利品。

但扩张的边界在什么地方?恐怕连华为自己都不知道。在手机这个规模超万亿的市场里,华为只用了8年时间就坐到了接近全球第一的位置,国内市占率更是达到了令人咋舌的40%。下一个能够容纳华为庞大军团的万亿级别产业,恐怕就只剩下汽车行业了。

当秦灭六国之后,二世而亡的重要原因之一就是农耕的供给仍然源源不断,但是战争能提供阶级上升之路却被封死了,军团还在,但敌人没了。嬴政之所以要在战后建长城、挖灵渠、修陵墓,搞一大堆超级工程,其目的就是输出因农战主义而形成的巨大产能[15]。

华为技术军团的产能和战斗力,是有目共睹的。2019年华为手机海外受阻,大批人员被调往国内深耕电商和线下,效果十分明显:全年华为终端出货量逆势增长16%,代价则是竞争对手们的压力山大,OV、小米等厂商都遭遇了近年来最严重的下滑。

如何破局反制问题和边界问题,华为需要向更高的位面去寻求指导。中国几千年的历史,能给它一个答案吗?

03. 入关:历史能教给华为什么?

在华为焦头烂额的应付制裁的同时,中文互联网的一些圈子也在试图深挖历史,他们整理若干种“学说”,比较代表性的就是入关学。

入关学的核心,是将中国比作山海关外的女真人,将西方比作山海关内的明朝,后者以文明中心自居,认为前者是野蛮人,而前者无论如何跪舔后者,都无法获得认同。更重要的是,大明尽管腐朽,但可以从自己主导的秩序中获利,这很像美元体系下的美国。

前者唯一的出路,就是“入关”——用实力去征服后者,逼他们承认自己,否则会永远陷入内卷化的循环。就像华为本来已经打到海外的部队如果被迫回归国内,就只能跟小米ov这些公司搞恶性竞争,内部压力骤然升高,最后N败俱伤,没有一个人是赢家。

入关的好处显然是大大的,支持该“学说”的人希望通过强行入关,达到一种巴黎人们欢迎拿破仑的效果:

第一天,不明蛮夷在建州发动叛乱;第二天,女真野人向南方攻击前进;第三天,匪首多尔衮残害我军民;第四天,摄政王占领山海关,官军鼠窜;第五天,英勇王师连克西二旗和天通苑;第六天,朱由检小儿自缢,皇帝陛下今日莅临自己忠实的帝都。

这种“学说”听起来通俗易懂,很多自己无法理解的事情往上一套,就特别容易理解。比如为什么很多西方国家都会选择性忽略中国抗疫的经验,甚至连戴口罩都要付出巨大代价后才肯施行?用入关学来解释就是:你女真人的蛮夷搞法,我堂堂大明怎么会去学?

听起来有道理,细推敲却问题多多。西方人把我们比作蒙古,我们把自己比作女真,这都不是什么好榜样,而把中美的差距比作女真人跟明朝的差距,其实是一种自我矮化。最重要的是,入关虽好,怎么入是个问题,是用核武器,还是用吴三桂呢?

除了入关学,还有东进学和翦商学的“学说”在一些小圈子里流传。东进学是基于秦国东出征讨六国的历史,来描述中国跟世界的关系,这显然错误理解了中国的战略意图;翦商学将美国比作无道无德的商纣王,把中国比作替天行道的周武王,这显然又贬低了对手。

入关学、东进学和翦商学无法适用于当前华为和中国的处境,其核心原因在于:我们的历史并没有应对这种情况的先例。

中国历史以来的王朝,缺乏一套对外交流的哲学和思想体系。西方从罗马时代就靠扩张和贸易来跟周围的世界打交道,很早就确立了“中心-半边缘-边缘”的统治体系。但中国由于很早就实现了大一统,物产又丰富,与周围世界进行交流的动力就明显不足。

但在崛起的大背景下,华为的问题也会是其他中国企业的问题,它们在未来的二十年将全面涌来。在中国的商业史上,没有一家公司完整的走过这样的一条全球治理的艰难之路,到底怎么走?二十四史里没有答案,黄老之术里没有答案,儒道哲学里也没有答案。

入关学虽然参考性不足,但它的名字却很有意义——华为的确有个“关”需要入,中国也的确有个“关”需要入,那就是如何让这个世界,按照我们希望的方式来理解和对待我们。这个关怎么入,历史并没有给我们答案和解药,需要新一代的中国人自己趟出来。

华为的问题,是中国面临的问题,而华为的答案,也是中国急需的答案。

04. 渡劫:除了胜利,别无选择

2019年5月16日,美国商务部以国家安全为由,将华为纳入实体清单。一年后的2020年5月16日,又传出美国将要升级打压措施的消息。

十年前记者向思科CEO钱伯斯:“哪一家对手让你最担心?”钱伯斯毫不迟疑地回答:“25年以前我就知道我们最强的对手会来自中国,现在来说就是华为[1]。”中国有很多公司能够让海外同行脱帽致敬,但从来没有一家公司像华为这样,让西方世界心生畏惧。

美国人从没见过这种公司,也不知道如何击败它,但当他们产生出像乌尔班巨炮一样的恐惧和偏见时,昔日的众生灯塔就变成了不择手段。一年之后,当新一轮的制裁来临,美国的手段表面,它的目的显然不再是单纯的卡脖子,而是意图将华为置于死地。

见惯了黑云压城城欲摧,华为内部“心声社区”一位员工发表的评论就很有代表性:

对华为接下来的命运,我和我的大部分同事都不感到悲观,实际上也没有太多精力去焦虑。还有很多事在路上,我们还是会继续做好自己的事。很多时候大家都认为中美博弈已经是滔天巨浪,但华为确实有很多像我一样傻的人,我们相信连接人和物的远方,相信远方更广阔的数字洪流。在历史长河中,很多以为的巨浪就成为了浪花。

相比一年前,世界因为一场疫情发生了天翻地覆的变化,比如脱钩、逆全球化和呼啸而起的民粹主义。当西方越发以一种充满敌意的眼光看待中国时,中国也需要面对正在困扰华为的那些问题:应该用一种怎样的眼光和态度,去审视如今这个波涛汹涌的世界?

即将遭遇风浪的,华为不是唯一的一个,也不会是最后一个。需要入关的岂止是华为,需要渡劫的又岂止是华为?【责任编辑/林羽】

来源:远川研究所